1945年,日本从二战废墟中艰难起步,四十年后跃升为全球第二大经济体,“日本制造”席卷全球。东京地价一度贵到仿佛能买下整个美国。然而,1989年泡沫破裂,日本经济陷入“失落的三十年”。如今,日本经济展现复苏迹象,吸引了沃伦·巴菲特等全球投资者的目光。这段跌宕起伏的历史,不仅是企业家精神、市场活力与政府干预博弈的史诗,美国则是是战后日本崛起和衰落的重要外部因素。

战后重生:美国援助与市场觉醒(1945-1950)

1945年,日本战败,工业生产仅剩战前的30%,恶性通胀导致物价暴涨200%。美国提供的20亿美元援助(约合今日200亿美元)缓解了粮食危机,恢复了电力和铁路,为工业复苏奠定基础。然而,真正的起飞源于内部变革和企业家精神的觉醒。

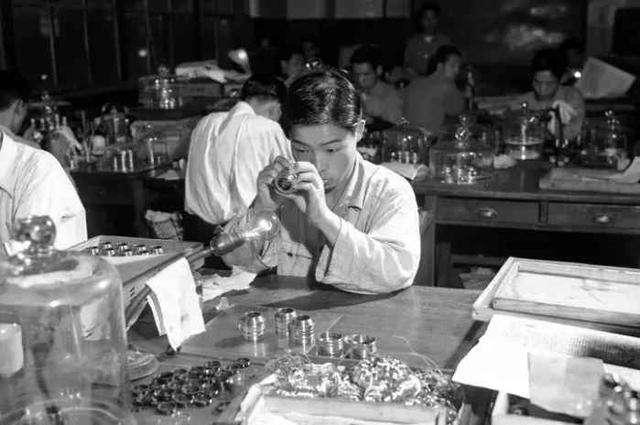

盟军主导的土地改革赋予农民土地所有权,激活农村经济,释放劳动力涌向城市。财阀解散打破垄断,为索尼、本田等新兴企业扫清障碍。1949年的“道奇计划”固定汇率(1美元=360日元),遏制通胀,低估的日元使日本出口极具竞争力。企业家如松下幸之助和本田宗一郎敏锐抓住市场机遇,分别在消费电子和摩托车领域崭露头角。

(日本战后土地改革)

(日本战后土地改革)

美国将日本定位为冷战盟友和“亚洲工厂”,提供了技术转移和市场准入。例如,索尼与西方电气(Western Electric)合作,获得晶体管技术许可,推出日本首款晶体管收音机TR-55。这种技术输入为日本高科技产业的萌芽埋下种子,但也让日本对美国技术产生一定依赖。

特需景气:战争红利与高科技雏形(1950-1955)

1950年,朝鲜战争爆发,日本成为美国的“后勤基地”。20-30亿美元的军需订单为企业注入资本,丰田、日立等借机积累技术和生产经验。低估的日元让日本商品价格低廉,欧美市场敞开大门。1955年加入关贸总协定(GATT)后,日本出口从纺织品转向汽车和电子产品,企业家通过精益生产和技术改良奠定了高科技产业的雏形。

(神武景气)

(神武景气)

例如,丰田引入“精益生产”,优化供应链;索尼推出晶体管收音机,开启消费电子时代。这些创新并非政府指令,而是企业家对市场需求的直接回应。美国的军事需求和技术合作(如晶体管技术)为日本高科技产业提供了早期助力,但也强化了其作为美国盟友的角色。

经济奇迹:高科技崛起与美国的技术牵制(1955-1973)

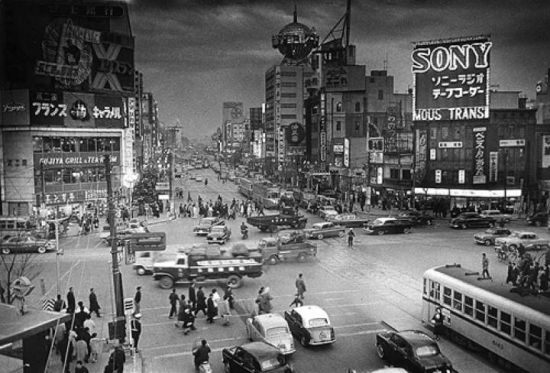

1955-1973年,日本经济高速增长,GDP年均增长10%,“日本奇迹”震惊世界。汽车、电子和高科技产业成为支柱,丰田的精益生产、索尼的随身听、本田的摩托车席卷全球。然而,美国在技术转移和市场准入上的双重角色,既推动了日本高科技的崛起,也埋下了牵制的种子。

(1959年的东京)

(1959年的东京)

日本高科技产业的腾飞源于企业家对市场需求的精准把握。索尼的随身听是盛田昭夫洞察年轻人对便携音乐需求的结果;本田宗一郎顶住通产省合并压力,凭借市场竞争成为全球摩托车和汽车领军者。东芝也在此期间崭露头角,推出日本首款晶体管电视(1959)和个人电脑Pasopia(1981),奠定了其在高科技领域的地位。

通商产业省(MITI)通过补贴、低息贷款和税收优惠扶持钢铁、汽车和半导体产业,银行的“窗口指导”精准滴灌大企业。高储蓄率(20-30%)为工业扩张提供资金,终身雇佣制和企业培训培养了高技能劳动力。然而,政府干预导致资源错配,例如通产省试图合并汽车行业,险些扼杀本田;过度扶持传统产业也限制了科技初创的崛起。

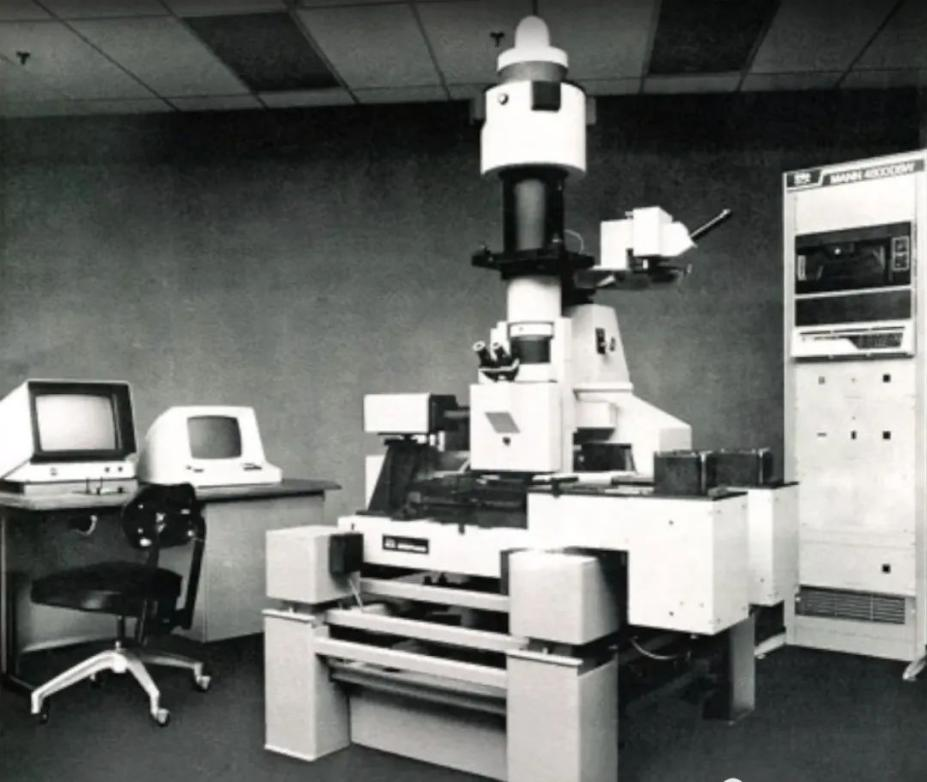

美国通过技术许可和市场开放支持日本高科技产业。例如,东芝与通用电气(GE)合作,获得灯泡制造技术;索尼通过与RCA的合约加速晶体管研发。然而,美国也开始警惕日本的崛起。70年代,日本半导体企业通过VLSI(超大规模集成电路)项目(1976-1979,政府投入29.1亿日元)实现技术突破,挑战美国企业。东芝、NEC等公司与尼康、佳能合作,开发光刻机等关键设备,使日本在1980-1982年间光刻产业增长66%,远超美国的10%。

(日本光刻机曾经独步全球)

(日本光刻机曾经独步全球)

美国对此反应迅速,通过限制技术出口和施加贸易壁垒牵制日本。

泡沫的狂欢:美国战略打压与货币失误(1985-1989)

1985年,日本经济如日中天,高科技产业尤其耀眼。NEC、东芝和日立超越英特尔和飞兆半导体,成为全球领先的芯片制造商,占据内存芯片市场主导地位。

美国不堪日本商品席卷市场带来的贸易逆差,联合英、法、德、日签署《广场协议》,迫使日元升值50%(从240:1到120:1)。这削弱了日本高科技产品的出口竞争力,尤其是半导体和光刻设备。

为应对经济放缓,日本政府大幅放水,货币供给年增10-12%,低利率资金涌入股市和楼市,企业家精神被投机热潮取代。

美国通过贸易制裁和政治压力遏制日本高科技产业。1987年,东芝因向苏联出售九轴铣床违反CoCom协议,引发美国强烈反弹。东芝被迫支付巨额罚款,高级管理人员被解雇,美国市场对其关闭三年。 东芝的半导体业务遭到重创,是不是听着耳熟能详?

此外,美国通过半导体协议(1986)强迫日本限制芯片出口,并要求日本市场为美国芯片预留20%份额。这直接导致日本半导体产业进入“冰河期”,东芝、NEC等企业的全球竞争力下滑。

货币宽松和投机热潮让日本经济脱实向虚。东京地价10年涨10倍,银座一平米地价堪比豪车;全民炒股,家庭主妇和出租车司机热衷股票交易。东芝等高科技企业也卷入投机,1989年索尼收购哥伦比亚影业,三菱买下洛克菲勒中心,日本人仿佛要“买下世界”。然而,这繁荣是泡沫堆砌的假象。

失落的三十年:泡沫破裂 (1989-2010年代)

1989年,日本央行加息,泡沫破裂。日经指数从3.9万点跌至1.4万,蒸发3万亿美元;东京地价10年跌70%。高科技产业深受重创,东芝的光刻机业务成为美国打压的典型案例。

东芝在1980年代通过VLSI项目与尼康、佳能合作,开发光刻机,成为全球半导体设备市场的重要玩家。1980年,尼康推出NSR-1010G步进机,东芝和NEC是最早客户,推动了日本光刻产业的崛起。 然而,美国通过技术限制和市场干预遏制这一势头。1980年代末,美国支持荷兰ASML崛起,提供技术许可和资金,使其成为EUV(极紫外光刻)设备的垄断者。东芝的光刻机业务因缺乏核心技术突破和美国市场壁垒,逐渐边缘化。

(东芝的衰落是日本失落30年的代表)

(东芝的衰落是日本失落30年的代表)

1990年代,东芝被迫剥离部分光刻机业务,专注于半导体制造而非设备研发。这不仅是技术竞争的失利,更是美国战略打压的结果。东芝的半导体部门虽发明了NAND闪存技术,但在全球芯片市场的主导地位被三星、英特尔等超越。

泡沫破裂后,日本高科技产业陷入低谷,错失了互联网和数字经济浪潮。

政府试图通过公共支出和宽松政策挽救经济,却导致财政赤字激增,未能有效刺激高科技产业。企业治理僵化、科技初创匮乏,使日本在全球高科技竞争中落伍。

美国对日本高科技产业的精准打压和政府经济政策的失误,共同导致了“失落的三十年”。

复苏的曙光:高科技重振与巴菲特投资日本(2012-2025)

2012年,“安倍经济学”通过货币宽松、财政刺激和结构性改革,打破通缩循环。2023年,日经225指数创30年新高,2024年初突破1989年泡沫顶点。东京证券交易所要求提升资本效率,鼓励股票回购和股息增长。2023年,企业回购金额达700亿美元,股息总额预计2024年达1000亿美元。

日本高科技产业通过国际合作和政府支持重振雄风。日本在光刻设备配套领域仍具优势,如东京电子(TEL)在EUV涂布/显影设备中占全球100%份额。

巴菲特自2019年起投资五大商社(伊藤忠、丸红、三菱商事、三井物产、住友商事),至2024年底持股市值达235亿美元,年化回报率约17.5%。他通过日元债券对冲汇率风险,2025年预计股息收入8.12亿美元。 几大商社的高科技布局增强了日本经济的韧性,日本已经隐隐成为高端芯片供应链的一个重要节点。

战后日本经济史是一部市场活力、企业家精神与外部挑战交织的史诗。战后重生和经济奇迹源于企业家对市场需求的敏锐把握和高储蓄率的支撑,索尼、丰田、东芝等企业的崛起证明了市场选择的力量。泡沫经济则暴露了政府干预和美国打压的叠加效应,东芝光刻机业务的边缘化是这一时期的缩影。

从索尼随身听到Rapidus的2纳米芯片计划,企业家精神始终是日本高科技产业的灵魂。

日本经济的起伏与全球市场息息相关。2025年,特朗普政府的高关税政策可能为日本高科技出口带来机遇。

展望未来,日本高科技产业能否再创辉煌?答案在于平衡市场自由与技术自主。企业家精神和市场活力是经济增长的引擎,政府需提供稳定规则而非过度干预。美国的影响——从技术合作到战略打压——将持续塑造日本高科技的轨迹。

下一个奇迹,或许属于那些在全球博弈中保持韧性、在技术前沿勇于突破的国家。