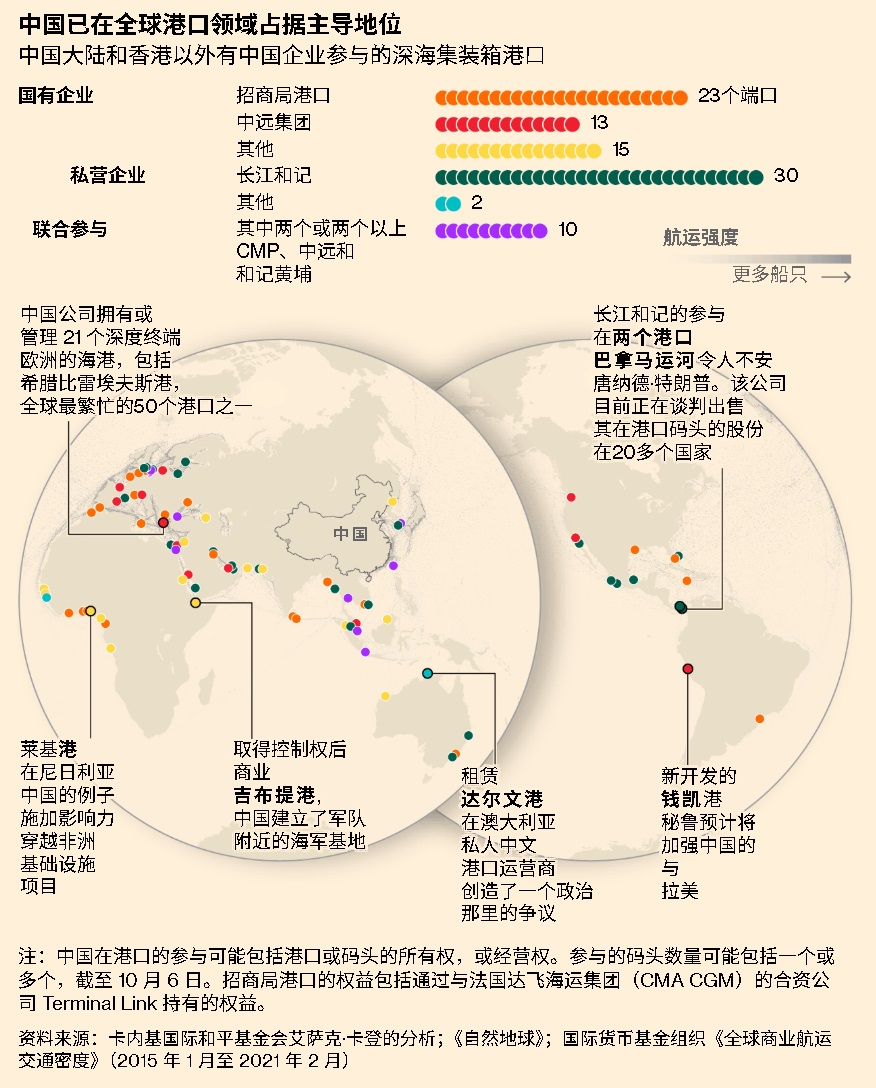

在全球贸易的底层架构中,港口是沉默的巨人。它们不声不响地承载着世界90%以上的货物运输,而在这张由航线、集装箱与码头编织的巨网中,中国的身影正变得越来越深、越来越广。从巴拿马运河的两端到希腊爱琴海畔,从西非海岸到南美太平洋沿岸,由中国企业投资、建设或运营的深水港已悄然覆盖六大洲。根据卡内基国际和平基金会的研究,中国在海外90多个深水港拥有码头权益,其中34个位列全球最繁忙的100个港口之列。这个网络,既是中国“要想富,先建港口”战略的海外延伸,也是一张悄然成型的全球航运布局图景。

这张图景的形成,源于过去二十年中国对全球基础设施的系统性参与。2024年,中国占全球商品出口约15%,远超其他任何国家。要维持这一地位,仅靠制造优势远远不够,还需确保货物能高效、稳定地抵达全球市场。因此,从非洲到拉美,从东南亚到欧洲,中国资本开始向港口、铁路、公路等物流节点密集投放。普华永道2018年的一项研究曾指出,中国在非洲每投入1美元于港口建设,就能带来13美元的贸易回报。这一数字背后,是效率提升、成本下降和供应链重塑的连锁反应。

在尼日利亚,拉各斯港长期拥堵,80%的进口货物集中在此,卡车排成长龙,船只等待卸货动辄一个月。2023年启用的莱基深水港,由中国港湾工程公司承建并参与运营,耗资15亿美元,建在填海而成的土地上。它不仅缓解了物流瓶颈,更与周边的自由贸易区、规划中的68公里铁路连成一体,形成完整的产业与物流链条。类似模式在非洲不断复制。值得注意的是,中国企业参与建设的多个非洲港口,包括莱基、吉布提和汉班托塔,曾多次接待中国海军舰艇停靠,用于补给或演习。这种商业设施与军方活动的并存,成为国际观察者分析中国海外战略时的重要参考。

在欧洲,最典型的案例是希腊的比雷埃夫斯港。2016年,深陷债务危机的希腊将该港67%的股权出售给中远海运集团,被视为“甩卖资产”的无奈之举。如今,这座港口已是欧洲第五大集装箱港,年收入超过2.3亿欧元,成为中资海外港口运营最成功的范本之一。然而,当初的“救星”角色,如今却被布鲁塞尔和华盛顿重新审视。美国前驻希腊大使曾表示,美国花了很长时间才意识到,中国入驻比雷埃夫斯可能带来长期战略影响。如今,欧洲约十分之一的港口运力掌握在中国投资者手中,包括招商局港口、中远集团和长江和记实业。

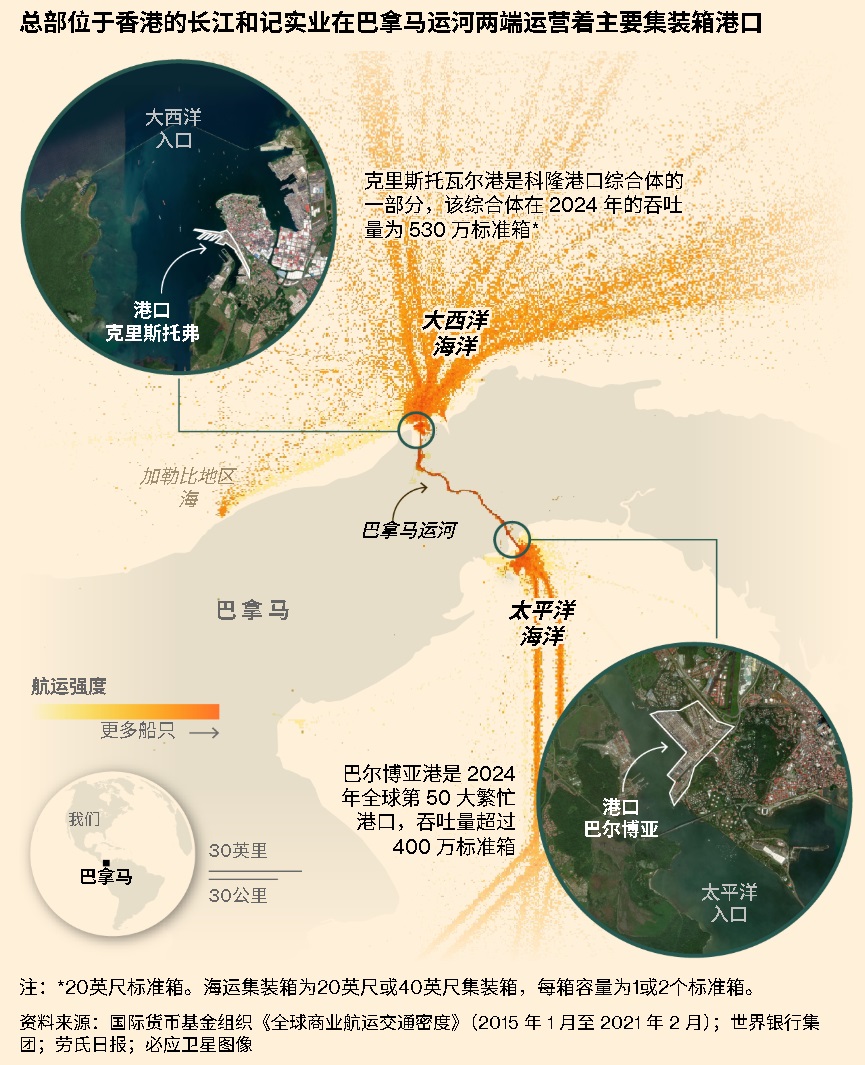

而在美洲,中国的港口布局正引发更直接的地缘政治讨论。巴拿马运河是全球最繁忙的航运咽喉之一,美国约40%的集装箱运输依赖此道。一旦中断,每天可能造成数亿美元损失。而运河两端的克里斯托瓦尔港(大西洋侧)和巴尔博亚港(太平洋侧),均由香港的长江和记实业运营。特朗普政府已公开施压巴拿马,要求撤销其运营权,甚至宣称“要把运河收回来”。尽管长江和记是私营企业,但近年来中央对港政策的调整,让外界对其独立性产生疑问。

更令美国关注的是秘鲁的钱凯港。这座耗资13亿美元的深水港,由中国财团融资、中远集团控股运营,是南美太平洋沿岸首个能停靠超大型集装箱船的港口。它不仅将秘鲁农产品输华时间大幅缩短,更可能成为中国打破对美农业依赖的战略支点——未来,中国可更多从南美进口大豆、玉米,削弱美国在贸易谈判中的筹码。华盛顿战略与国际研究中心的报告指出,拉美已有37个港口项目与中国有关,可能增强北京在该地区的经济与战略影响力。

澳大利亚的达尔文港则是另一块战略棋子。2015年,北领地政府将该港租给中国岚桥集团99年,因其地处印太交汇点,二战时曾遭日军轰炸,战略地位极为敏感。此举引发国内强烈反弹,议员称之为“近乎叛国”。如今,总理阿尔巴尼斯已明确表示将收回港口,强调外国控制澳北部主要港口不符合国家利益。美军陆战队常年在此轮驻演习,港口周边军事活动频繁,进一步加剧了安全担忧。

面对这些讨论,中国外交部多次回应,强调海外港口投资是正常的经济合作,反对将经贸问题政治化。中方表示,所有项目均遵循市场原则和国际规则,旨在促进共同发展。与此同时,中远集团、招商局港口、中国港湾工程公司等企业多为国有企业,其海外运营自然受到国家政策环境的影响。即便像长江和记这样的私营集团,其决策空间也受到宏观政策和地缘环境的制约。

如今,这张港口网络已覆盖全球主要航运节点,从马六甲到苏伊士,从巴拿马到比雷埃夫斯,形成了一条贯穿全球贸易要道的基础设施网络。它不仅保障了中国对外贸易通道的畅通,也在关键海上咽喉地带形成了持久而深入的存在。卡内基国际和平基金会的研究指出,中国在关键航道周边的港口布局具有高度的战略性,其投资往往集中在航道枢纽、能源运输线路和地缘要冲附近。这一模式使得相关设施在和平时期服务于贸易流通,而在潜在冲突或危机情境下,可能具备延伸军事投送能力或增强态势感知的潜力。

尽管近年来中国经济面临下行压力,海外项目推进速度有所放缓,但已建成的港口体系已形成规模效应和网络联动。无论未来扩张节奏如何,这张由资本、工程与长期运营权构筑的全球港口图谱,已然成为21世纪国际贸易与战略格局中不可忽视的现实。它既是供应链的支撑,也是大国互动的镜像,在效率与安全、合作与竞争之间,持续引发全球的审视与回应。