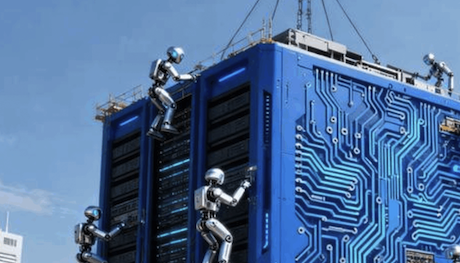

韩国全罗南道的一片稻田上,一座未来的地标正在诞生。它没有传统工地的轰鸣,也看不到指挥员的手势,取而代之的是无数传感器、无人机和算法的协同运作。这是全球首个由人工智能(AI)设计、建造并运营的大型数据中心——“协和项目”(Project Concord)。

它由韩国StockFarmRoad投资集团联合斯坦福大学支持的AI开发商Voltai共同启动,总投资高达350亿美元。不同于以往任何一次工程,这一次,人类不是操作者,而是监督者。Voltai的AI从建筑蓝图开始接管决策,模拟风荷载、热分布与地震应力,优化每一条管线与冷却回路。它将建造周期从3年压缩到2年,运营阶段能实时调节电力与水循环,实现高达30%的能效提升。

这不是一场简单的技术升级,而是人类第一次让机器全面掌控现实世界的基建系统。“AI不再是工具,而是决策大脑。”StockFarmRoad的首席执行官在发布会上说。协和项目计划在2028年投入使用,容量超过200兆瓦,将成为亚洲最大的AI主导数据枢纽。它象征着一种新秩序的诞生——机器开始参与物理世界的创造,而人类的角色,变成了伦理与监督。

从技术角度看,这一项目堪称AI进化史的转折点。Voltai的系统融合了建筑信息建模(BIM)、强化学习与生成式设计,让AI能在每一次失败中自我改进。它像一名虚拟建筑师,能提前预测结构弱点、模拟风流与热能传导,甚至为每一块混凝土选出最优浇筑时机。

更重要的是,它在运行阶段会继续学习。AI能实时感知电力负载和服务器温度,动态分配冷却与功率。传统数据中心过去像“耗能怪物”,每年电力消耗相当于一座中等城市;协和项目试图让它变成“自我修复的生态体”。Voltai称,这将是人类历史上第一个能“自己思考”的建筑。

但在效率的背后,是一场微妙的权力转移。当AI开始替代人类工程师判断与决策,监督的意义正在被重新定义。Voltai承认,其系统在极端环境中仍存在约5%的预测误差。换句话说,AI虽可提前预防大多数故障,却也可能因算法偏差导致局部停运。而人类工程师的职责,逐渐退化为“算法看护人”。

这正是AI时代的根本困境:当机器比我们更懂系统,我们还能主导决策吗?协和项目不仅是一座数据中心,更像是一次人类信任机器的公开实验。

从宏观看,这也是韩国在全球AI版图上的战略跃迁。长期以来,韩国被视为“半导体帝国”,三星与SK海力士在HBM内存领域几乎垄断全球高端市场。但在AI浪潮中,光有芯片远远不够——算力需要能量的“躯体”,而数据中心正是AI的心脏。协和项目让韩国从“芯片供应者”转变为“算力掌控者”。

如果说上世纪的能源革命定义了工业时代,那么这场算力革命,正在定义AI文明。未来的竞争,不再是芯片之争,而是基础设施的智能化水平之争。

从哲学层面看,协和项目的真正意义在于“机器第一次构建现实”。Voltai的AI不只是执行,而是在思考、学习和调整。它能识别自己的错误,修正参数,乃至在没有人类命令的情况下重规划结构。数据中心的每一根线缆、每一个风道,都是AI对“最优解”的探索。

这意味着一种新的文明关系正在形成:人类提供目标,机器选择路径。这场合作,既是进步,也是一种让渡。人类的主导地位正在被稀释,但与此同时,我们获得了前所未有的效率与扩张力。Voltai的工程师半开玩笑地说:“我们只是AI的顾问。”这句话听起来轻描淡写,却道出未来基建的宿命——人类从创造者变为合作者。

2030年的世界,或许正处于这种共生状态的开端。6G与AI的融合将让智能无处不在:眼镜实时翻译、汽车预测路况、建筑自我修复。AI从云端下沉至物理世界,通信从工具变成神经网络,世界不再被动响应,而是主动感知。

韩国的协和项目,也许是这一进程的“零号样本”。当AI不再等待指令,而是开始建设世界,问题已不再是“AI能做什么”,而是“我们能放权到什么程度”。

在那一刻,真正的考题将不在技术,而在信任。而“全球首个由AI主导建设的现实工程”,正是这一文明转折的开端。