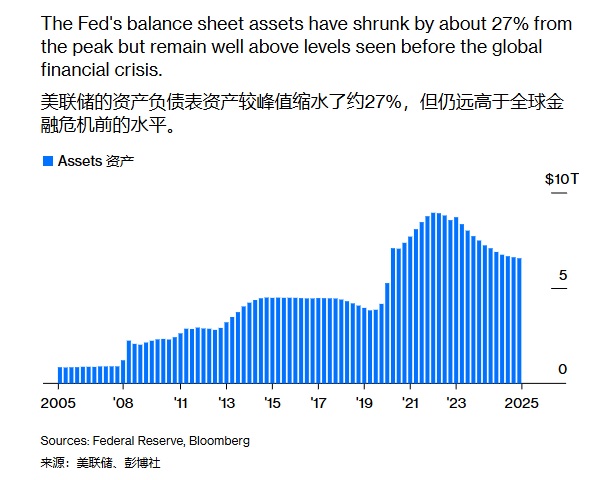

美联储的缩表行动,本意是悄然退场,却没想到在金融市场的水面上激起了层层涟漪。自2022年4月资产负债表冲上8.97万亿美元的高点后,它已稳步回落至6.56万亿美元。这并非急刹车,而是有计划地退出疫情期间为稳住经济而大规模买入的国债和抵押贷款支持证券。然而,随着准备金从“充裕”滑向“充足”,市场开始感受到微妙却真实的紧绷。

过去,银行手里的准备金多到用不完,利率平稳如常;如今,供需趋于平衡,偶尔还会出现短暂“缺钱”的时刻。这种变化虽细微,却已在市场中留下清晰印记:最近两个月,联邦基金利率在其25个基点的目标区间内悄然上移了5个基点;隔夜回购利率更是频频突破美联储常设回购工具的利率上限,迫使银行转而向央行求助。更耐人寻味的是,隔夜担保融资利率一度反超准备金利率——这种倒挂,在过去往往是流动性压力初现的预警信号。

面对这一局面,美联储已决定在12月1日正式结束量化紧缩,并很快启动小规模国债购买,目的不是放水,而是守住“充足”这条底线,防止准备金滑入“稀缺”区域。这其实是一种技术性对冲:一方面,流通中的现金每年自然增长约3%;另一方面,随着经济扩张,银行对准备金的需求也在上升。若按名义GDP增速约4%估算,明年美联储可能需要买入不到2000亿美元国债。这笔钱放在2万亿美元的财政赤字和超过30万亿美元的公众持债面前,几乎不值一提。此外,美联储还会继续将约2000亿美元抵押贷款支持证券的提前还款资金,滚动投入短期国库券。

尽管如此,仍有不少声音呼吁进一步缩表,理由听起来颇有道理:减少央行对市场的干预、让货币市场利率波动更真实地反映风险,甚至为未来降息腾出空间。但前纽约联储行长比尔·达德利提醒,这些想法忽略了一个关键现实——在现行操作框架下,一旦准备金减少,回购利率就会上升,银行立刻会通过常设回购工具从美联储借入资金,结果反而自动补回了准备金,缩表效果被悄悄抵消。

若真想大幅压降准备金规模,美联储恐怕得提高常设回购工具的利率,甚至干脆取消它,逼银行去持有收益率更高的国库券。但这并非没有代价。相比准备金,国库券在流动性、结算便利性和期限稳定性上都逊色不少。更关键的是,一旦准备金变得稀缺,银行之间将不得不频繁互相拆借,无形中抬高了交易对手风险,也让整个货币市场变得更加敏感和脆弱。

诚然,这样的调整在技术上可行,但过程艰难,收益却微乎其微。眼下准备金利率为4%,四周期国库券收益率为3.95%,看似存在补贴,但后者其实已经计入了市场对12月10日美联储大概率降息25个基点的预期。真正能省下的成本,估计也就4到5个基点而已。

更重要的是,无论资产负债表缩得多小,货币政策的松紧终究还是由短期利率说了算。缩表本身并不会自动打开大幅降息的大门。正因如此,美联储主席鲍威尔在上个月的讲话中明确表态,将继续维持当前的充足准备金制度——不是因为别无选择,而是因为折腾的成本远大于那点微薄的收益。