1950年代,加州莫哈韦沙漠深处的芒廷山口矿场曾是世界稀土命脉,重型机械昼夜轰鸣,供应着全球90%的稀土资源。这些经冶炼而成的战略磁体,驱动着冷战时期的军用雷达与航天设备,也成为美国当时技术领先的缩影。1982年,当通用汽车研发团队首次合成钕铁硼磁体时,他们未必料到,这项专利将成为三十年后全球制造业格局重构的起点。

产业迁移的伏笔,早在世纪之交的资本交易中就已埋下。2003年,美国本土最后一条稀土磁体生产线在印第安纳州永久熄灯,设备拆卸装船运往东方——这场迁徙源于通用汽车将磁体子公司Magnequench出售给具有中科院背景的资本方。与此同时,日本精工爱普生也关闭本土产线,将粘结钕磁体制造转移至上海工厂。时任美国国会议员曼祖洛在听证会上将此交易视为重大战略失误。

真正催生权力转移的,是稀土价格的断崖式崩塌。随着中国大规模采用成本较低的冶炼技术,镨钕氧化物的国际报价从1989年每吨12万美元骤降至2001年的6200美元,十二年跌去95%。这场价格雪崩,彻底改写了全球供应链格局——美国在1994年从稀土净出口国变为净进口国,而中国藉此在二十世纪末建立起覆盖90%稀土精炼产能的工业体系。

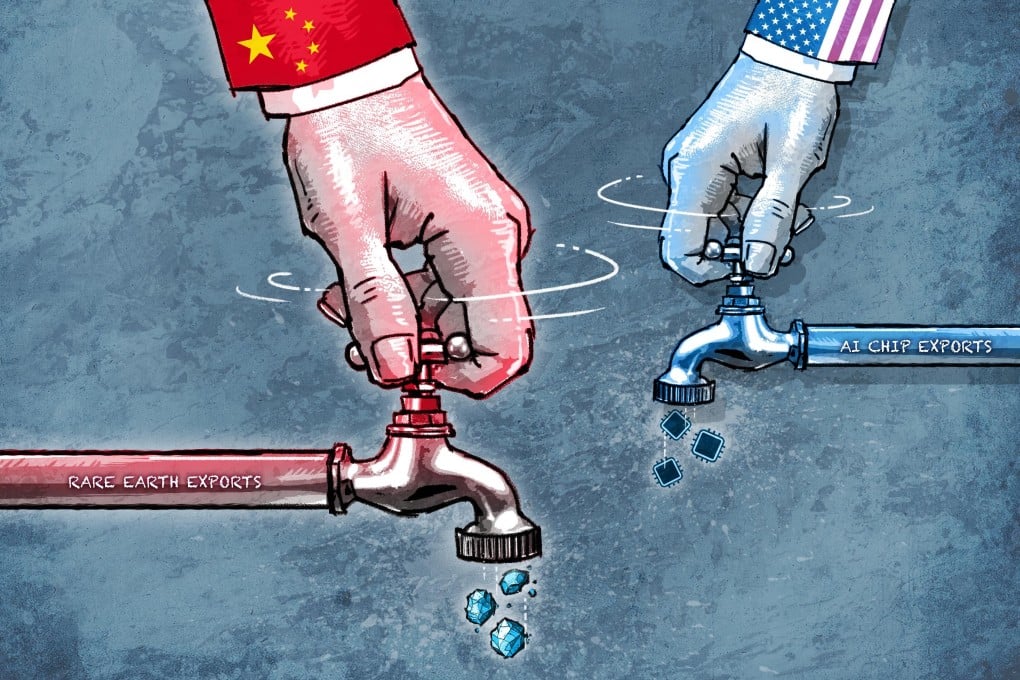

中国在改革开放初期提出的“中东有石油,中国有稀土”,不仅是一句战略判断,更预言了一场持续半世纪的产业变迁。通过持续的技术改进和产能扩张,中国逐步形成从开采、精炼到磁体制造的全链条能力。

这一转变的背后,是长期的国家战略布局。自20世纪80年代以来,中国一直将稀土视为战略资产,向采矿、研究、提炼和制造投入巨资。当其他参与者因利润微薄和运营成本高昂而退出时,中国则扩大规模,通过持续的技术改进和规模化生产,形成了成本与技术的综合优势,形成了较强的市场竞争力。

如今,稀土已渗透现代科技的每一个角落。拆解一部旗舰智能手机,会发现至少14颗微型钕磁体:镜头对焦马达消耗0.1克钕铁硼合金,振动模块依赖镝元素增强耐热性,电子罗盘传感器则需微量铽金属。在新能源汽车领域,特斯拉Model 3的永磁同步电机使用超过2公斤钐钴磁体,能效比传统电机高27%。而一台7MW海上风力发电机,需装载4.2吨稀土磁体,相当于三千部手机的需求总量。

在国防领域,稀土的重要性更是不言而喻。一些精确制导武器和先进战斗机的关键系统都依赖稀土永磁体,至今没有替代方案。根据一些美国机构估计,获取这些矿物的限制可能影响到美国国防部近78%的武器系统。

重建产业链的尝试始终与时间赛跑。2011年日本遭遇稀土供应紧张后,汽车制造商历经三年技术攻关,将电动车磁体稀土用量压缩40%,但每辆混合动力车仍消耗1公斤钕金属。这迫使五角大楼于2023年向澳大利亚莱纳斯注资2.58亿美元建设重稀土加工厂。欧盟Passenger项目研发的锰铝合金磁体,目前仅能适配电动自行车水泵电机等低负荷场景,性能尚不及稀土磁体。

美国也在寻求更加自给自足。与十年前相比,美国对稀土资源多样化的推动力度更大。政府正在积极关注此事,并将稀土元素资产视为战略工具。公共资金以前所未有的规模流入这一领域。最大的证明是2025年七月份的一项协议,该协议使国防部成为MP Materials公司的最大股东,而该公司运营着美国唯一的稀土矿。

全球范围内,正在努力建设和多元化更具韧性和可持续性的稀土供应链。自2023年底中国调整稀土磁体技术出口政策以来,美国、欧洲和亚太地区的公司一直在竞相确保和开发稀土资产。自2025年四月份以来,全球已宣布超过12.5亿美元的资本投资公告,反映出对技术进步的强劲支持。

然而,寻找稀土的替代供应可能具有挑战性。中国经过数十年的发展才形成稀土元素加工的完整体系。即使在较长期内,西方国家也难以完全替代现有的供应链。现在全世界在试图完善稀土供应链,而中国也在持续推进技术创新。

最具象征意义的回归发生在芒廷山口。这座曾因运营问题在2002年关闭的矿场,在MP材料公司运营下重新启动。但2025年的现实是,新开采的矿石依然装船运往中国港口——美国尚未完全恢复稀土分离工业能力。矿区博物馆陈列着1972年供给阿波罗计划的环形磁体样品,展柜玻璃倒映着窗外驶向长滩港的矿石卡车,无声诉说着产业全球化的复杂现实。

从沙漠深处到掌上设备,稀土的故事从未远离技术与地缘政治的交叉点。七十年前无人预见的产业迁移,如今已成为大国竞争中沉默却致命的筹码。而重建供应链的竞赛,或许才刚刚开始。在这场关乎未来科技主导权的博弈中,稀土将继续扮演着无可替代的战略角色,见证着世界权力格局的悄然变迁。