2025年的中国太空圈,正在上演一场资本与火箭齐飞的盛宴。短短几周内,从天兵科技的25亿融资,到星河动力、时空道宇接连获得的数亿投资,再到中科宇航即将发射新型液体火箭力箭2(Kinetica 2),似乎每一家中国商业航天公司都在为同一个目标忙碌:让中国在通往太空的高速公路上,不再被西方“卡脖子”。

但如果只看到火箭升空的壮观场面,就低估了这一轮“太空竞速”的真正意义。它不仅是技术的比拼,更是一场战略布局的博弈,一场由国家意志、资本热情与商业想象力交织的实验。

先看数据。Space Pioneer 在10月初宣布完成近25亿元人民币的 Pre-D 和 D 轮融资,由国有机构、地方政府基金以及私募资本共同参与。这家公司正在为“天龙三号”火箭做最后的量产准备——一款可回收、能将17到22吨载荷送入近地轨道的庞然大物。

他们在2023年成功将天龙二号火箭送入轨道,而下一步,他们的野心更大——研制“新一代发动机与运载火箭”,这一模糊的表述却足以让业内联想到 SpaceX 的全流量分级燃烧循环技术——“猛禽”发动机的路线。中国版“星舰”的雏形,或许正在悄然成形。

几乎同时,另一家来自中国科学院体系的公司——中科宇航宣布其力箭二号已经整装待发,最快将在下月首飞。这是一款使用煤油和液氧的三级液体火箭,可将12吨载荷送入近地轨道,未来还计划实现一级回收。

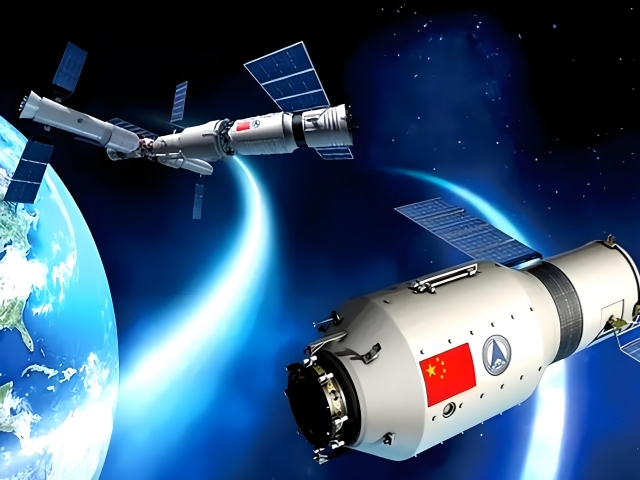

更有意思的是,它的首飞任务还将携带一艘名为“青舟”的货运飞船原型,用于为中国的“天宫”空间站提供低成本补给。按照中科航宇的说法,他们计划到2027年实现太空旅游的飞行测试,2028年正式开放商业服务。是的,你没听错,3年后,太空旅行者里将有中国人的身影。

但这股热潮绝不是个别企业的孤勇冒险,而是一场有组织的产业合唱。地方政府基金和国资背景投资机构正以前所未有的速度涌入商业航天领域——贵州、湖南、北京、上海等地都在“押注太空”。

从国家层面看,这是一种产业政策的延伸:中国已经明确将商业航天列为战略性新兴产业,目标不仅是“进入太空”,而是“拥有太空”。

包括未来的 6G,7G 网络所需要的数万颗“星链式”的卫星组网,以及不断延伸和扩展的北斗系统,甚至是上海的“千帆计划”——低轨卫星互联网星座,都需要数以百计的火箭和发射窗口来支撑。

于是,问题变得清晰:中国在太空上的投入,既是对 SpaceX 模式的借鉴,更是一次产业主权的重塑。北京早已意识到,未来的竞争不止在地面,更在轨道上——通信、导航、遥感、AI与量子加密的核心平台都在太空。掌握发射权和轨道资源,便掌握了信息时代的制高点。

有趣的是,当美国国会还在为 NASA 预算争论不休时,中国的地方政府早已为火箭厂修路、为发射场铺轨。创业者们一边讲“航天生态”,一边忙着与发改委和国资平台对接。他们的盈利逻辑或许不是卖火箭,而是嵌入国家航天供应链。

天兵科技(Space Pioneer)、蓝箭航天(Landspace)、星河动力(Galactic Energy)、星际荣耀(iSpace)、深蓝宇航(Deep Blue Aerospace)和奥蓝航天(Orienspace),都在为未来的“发射权话语”与商用价值占位。