十多年前,特斯拉用一种几乎“隐形”的电动门把手,为汽车设计划出了一道未来感的分界线。轻触即开、与车身浑然一体,这种设计迅速成为行业追捧的对象——从豪华品牌到新势力,纷纷效仿,仿佛没有隐藏式门把手,就不够“电动”,不够“智能”。然而,当这股风潮席卷全球,一个被忽视的问题开始浮出水面:当科技失灵时,人该怎么办?

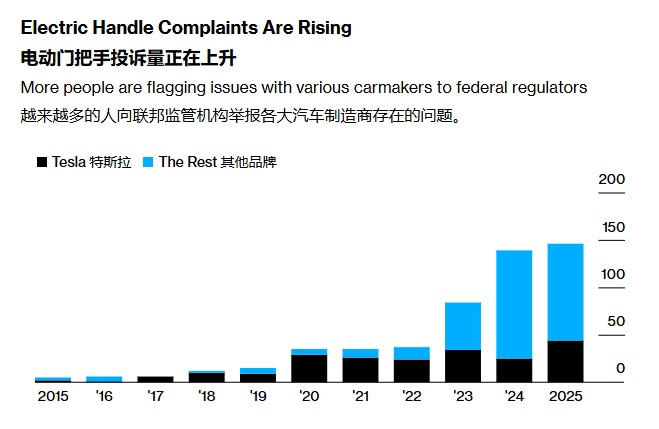

现实比想象更严峻。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的数据显示,2024年关于电动门的投诉比前一年猛增65%。过去十年里,有超过500起相关投诉记录在案,其中不少涉及断电后儿童或宠物被困车内的情况。特斯拉作为这一设计的始作俑者,自然成了投诉最多的品牌,但问题早已不是一家之困。菲斯克Ocean车主曾在超市停车场因电池和车门同时罢工,与年迈的母亲和年幼的儿子被困两小时;一位腿部不便的雷克萨斯车主,在车门无法打开后只能从后备厢爬出,最终因剧痛送医;还有福特Mustang Mach-E的车主,连同家人和两只狗被锁在车外,离家三小时却寸步难行。

这些困境的背后,是电动门对电力的高度依赖。一旦负责供电的12伏小电池耗尽——这在电动车中并不罕见——整套系统可能瞬间瘫痪。虽然车企普遍设置了手动应急装置,但它们往往藏得极深:有的在地毯下,有的在扬声器格栅后,甚至需要拆卸内饰板才能触及。在火灾、碰撞等紧急时刻,普通人很难冷静地找到这些“救命开关”。非营利组织“儿童与汽车安全”就曾指出,这类装置“几乎是隐藏的”,而人在恐慌中根本无暇翻找。

监管机构显然已坐不住了。中国正考虑出台新规,直接禁止内凹或隐藏式门把手;欧洲则明确表示,将强化法规,确保事故后乘员能安全撤离。在美国,尽管尚无专门针对电动门的法规,但NHTSA已通过现有安全标准推动多起召回。今年9月,该机构更是对超过17万辆特斯拉Model Y展开专项调查,导火索正是多起严重事故中,救援人员无法及时打开车门。

车企也在悄然调整策略。特斯拉承认正在重新设计门把手,目标是让手动释放机制更直观;Rivian计划在下一代车型的后门上设置更醒目的应急拉索;通用汽车不仅改进了科尔维特的紧急手柄,还新增了“旁观者进入”功能,允许外部人员在碰撞后解锁车门。宝马、凯迪拉克和雷克萨斯等品牌则尝试“二合一”方案——轻拉触发电动开启,用力一拽则直接机械解锁,试图在科技与本能之间找到平衡。

《消费者报告》对此直言不讳:电动门并非用户真正需要的功能,而是车企自我驱动的“炫技”。在他们看来,传统门闩简单、可靠、无需学习成本,而如今这套复杂的系统,既没让车更好开,反而埋下了安全隐患。如果行业继续回避问题,更严厉的强制标准恐怕只是时间问题。毕竟,在生死一线之际,人们要的从来不是酷炫,而是一推就开的门。