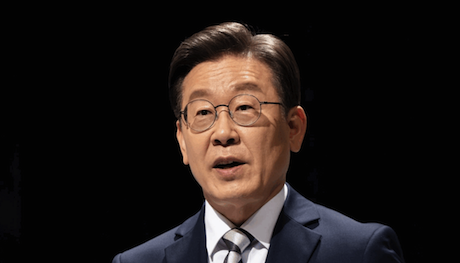

首尔国会大厅。李在明总统的首次预算演说犹如重锤落地,2026年预算将是“AI时代的第一份国家预算”。政府承诺将人工智能投资扩大三倍,规模高达10.1万亿韩元(约70亿美元)。这是一次国家层面的产业宣言:韩国要从“芯片大国”升级为“AI强国”,以“物理AI”为突破口,重塑制造业、国防与社会系统。

在全球AI竞争进入第二阶段之际,韩国的这份预算显然不只是科技政策,而是一场国家级的结构性赌注。它既是对过去二十年“半导体奇迹”的延续,也是对AI时代新竞争秩序的提前布局。

一、从“芯片帝国”到“算法焦虑”:三星的黄金与阴影

韩国的AI雄心,有着坚实的硬件底座。三星电子与SK海力士几乎垄断了全球高带宽存储(HBM)市场,二者合计市占率超过80%,是英伟达GPU不可或缺的算力配套。然而,在AI训练层面,韩国却始终扮演“供应商”,而非“主导者”。

在AI算法与软件生态上,美国的CUDA体系和Transformer模型几乎形成垄断。英伟达掌控着算力的“语言”,谷歌和OpenAI主导模型创新,而韩国的企业仍深陷“硬件附庸”的角色困境。李在明的AI预算,正是试图改写这一地位——让韩国不再只是造芯片的国家,而是让芯片拥有智能的大脑。

过去十年,三星投入上千亿美元在芯片代工和存储,但AI软件生态乏力,几乎无一自主框架进入主流市场。这种“硬强软弱”的结构,成为韩国AI转型的最大隐忧。正因如此,“物理AI”——结合硬件制造与实时数据智能——被视为韩国的弯道超车机会。

二、“物理AI”:韩国的产业复兴引擎

李在明在预算中提出的关键词是“物理AI(Physical AI)”。这一概念并非虚构,而是韩国特有的产业战略:将AI嵌入制造、机器人、汽车、物流等传统产业,让机器具备感知、学习与决策能力。

韩国制造业占GDP的25%,但自动化率仅30%,远低于德国与日本。AI的介入有望将效率提升20%以上,减少劳动力短缺对经济增长的拖累。以现代汽车为例,其正联合英伟达、三星开发智能驾驶与工业机器人系统,将AI从“算力中心”延伸到“生产线末端”。

这便是“物理AI”的精髓:不是在云端生成图片或文本,而是让AI在现实空间中“运动”——优化生产、调度能源、预测机器维护。韩国希望以此形成区别于美国的算法导向、中国的规模导向的“第三路径”:硬件为体、算法为魂、制造为根。

这一战略同时具有显著的出口逻辑。韩国若能率先实现AI驱动的工业体系,其设备、芯片与控制系统将成为全球高端制造国的标配。

预算的结构显示,韩国并非单纯砸钱搞科技,而是把AI作为经济、国防、民生的三重支点。产业领域,重点投向半导体、机器人、汽车与物流。目标是通过AI嵌入制造链,实现15%的效率提升。教育与人才领域, 政府将AI教育覆盖500万人,推动AI编程进入中学课程。公共服务领域,在税务、医疗、教育中引入AI模型,提升行政效率10%。国防安全领域,国防预算上调8.2%,AI无人机、智能侦测系统、情报算法成为重点。

这是一种“全域AI”战略,类似数字版的“汉江奇迹”:从生产到防卫,从算法到社会治理,AI被视为国家再工业化的总引擎。

10.1万亿韩元的AI预算并非凭空而来。韩国债务占GDP约50%,财政赤字率约3%,加大AI投入势必带来财政压力。若投资无法迅速转化为生产率提升,可能形成“AI泡沫”。

韩国AI预算三倍扩张,标志着国家战略重心的根本转向:从“出口导向”到“智能驱动”。如果说过去半个世纪的韩国经济奇迹靠的是“制造+出口”,那么未来十年,它押注的是“制造+AI”。

“物理AI”将是这场转型的核心变量,它不仅是技术,更是一种国家竞争哲学。美国主导云端算法,中国强调数据规模,而韩国试图用制造业的精准性和工程精神,为AI注入物理世界的灵魂。

这场AI马拉松的起跑声已响,但终点仍远。韩国的未来,取决于能否让芯片拥有思想,让制造具备智能。