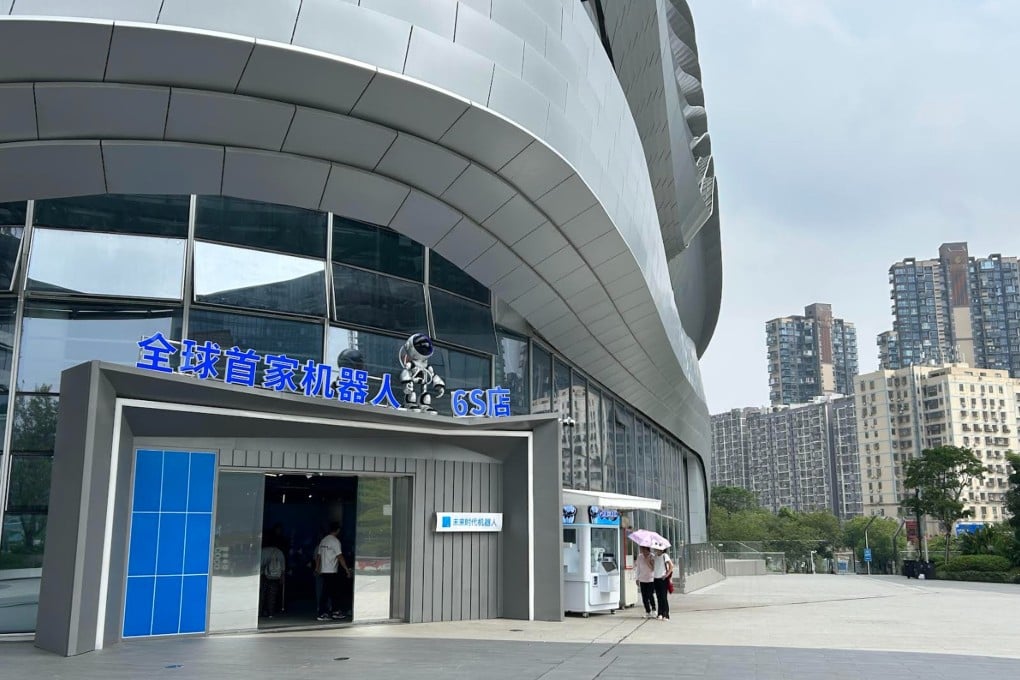

深圳龙岗一座商场内,一家仅60平方米的“未来时代”机器人门店正成为观察中国消费级机器人商业化进程的一扇窗口。人形助手递送咖啡、机器狗执行配送、机械臂提供肩颈按摩——这些曾局限于工厂与实验室的技术装置,如今以商品形态直面公众。其背后是一场由渠道模式创新引领的产业实验。

该店首创“6S”服务体系,在传统4S(整机销售、零配件、展示、售后服务)基础上,新增租赁(Lease)与定制(Customization)两大板块。此举显著降低了终端用户(尤其是中小商户及个人)的试用门槛与采购风险。副经理张帅透露,“5000元月租一台机器狗试水咖啡厅,20万元起订专项消毒机器人”的弹性方案,以及10天极速交付承诺,有效激活了长尾市场需求。更值得关注的是其与上游制造端的分账机制:采用五五分账,替代传统代理模式下最高30%的渠道佣金,这直接重构了产业链价值分配,降低了制造商的渠道摩擦成本。

从经济学视角看,该模式直指消费机器人渗透率不足5%的核心瓶颈——交易成本过高与体验不足。正如科斯定理所提示,当交易费用过高时将抑制市场形成。“未来时代”通过提供零门槛试用、深度体验与快速定制,有效降低了用户决策成本,转化效率提升三倍。政策同样在加速这一进程:在中美科技竞争背景下,多地政府积极开放市政、商用等落地场景,实质是充当了早期付费客户与制度支持者,降低了市场的不确定性。

深圳的供应链网络为这场实验提供了底层支持。敏捷制造与模块化生产能力,使“上午下单电机、下午送达改装”成为可能,极大压缩了从需求到产品的迭代周期。这也解释了为何宇树科技等企业能实现年销2万台消费级机器人——规模化与快速迭代正持续摊薄单台成本,推动行业步入“成本下降-需求扩张”的正反馈循环。

目前,资本与商户正快速响应这一模式变革。已有十余省级政府邀请设店,日接十余通加盟咨询,海南投资者迅速复制落地。这不仅是渠道的形式创新,更预示着在工业机器人渐趋饱和的背景下,以柔性合作、体验降阻、供应链响应为特征的消费级机器人零售范式,可能成为下一个产业爆发的关键杠杆。从工厂走向柜台,从标准化走向可定制,机器人正在新的交易架构中寻找大众市场的入口。