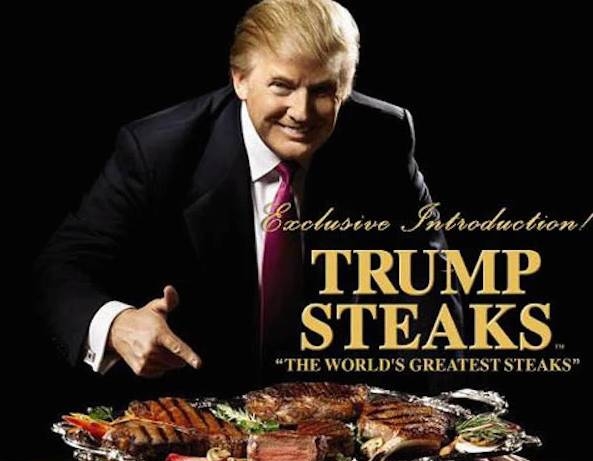

如果说特朗普的政治生涯需要一道象征性配菜,那非牛排莫属。

早在2007年,他就在 QVC 电视购物频道高调推出“特朗普牛排”——一套起价199美元的牛排与汉堡礼盒,却因价格离谱、无人问津,仅两个月便草草收场。

讽刺的是,如今作为总统,他正被真实的牛肉价格逼入政治死角:美国碎牛肉每磅涨至6.32美元,生牛排达12.22美元,双双创下历史新高,同比涨幅超10%。

这场由气候危机、供应链断裂与贸易政策共同引爆的“牛肉通胀”,正从餐桌蔓延至选票战场。

全球牛群规模已跌至20世纪50年代以来最低点。美国西部和南部持续干旱导致牧场退化,干草库存降至数十年低位;许多牧场主无力承担饲料成本,被迫提前出售母牛、淘汰小牛。

与此同时,南部边境因发现螺旋蝇寄生虫而基本关闭,约100万头墨西哥活牛滞留境外无法入境。欧洲同样深陷困境:俄乌战争推高化肥与饲料价格,法国与西班牙去年遭遇严重干旱,牧草减产迫使农户削减存栏。

英国牛肉价格一年内飙升近25%,成为推动食品通胀的五大主力之一——与黄油、牛奶、巧克力和咖啡共同贡献了约40%的涨幅。

问题在于,牛的繁殖周期漫长:一头母牛每年仅产一犊,且需两年以上才能出栏。这意味着,即便价格信号强烈,行业也无法像养猪或养鸡那样快速响应。

重建牛群,至少需要三到五年。正如内布拉斯加州牧场主约翰·马杜克斯所言:“如果我们想扩大牛群15%到20%,那绝非一朝一夕之事。”

然而,特朗普政府的贸易政策非但未缓解压力,反而火上浇油。今年7月,美国对全球最大牛肉出口国巴西加征50%全面关税,理由是“保护美国农民”。

此举直接切断了关键进口来源。2025年前五个月,美国自巴西进口牛肉量已是2024年同期的两倍多。关税生效后,巴西对美出口额在9月暴跌41%。国内供应缺口迅速推高零售价格,牛排馆纷纷提价、减量,或两者并行。

面对民怨沸腾,特朗普又在10月下旬急转弯,宣布大幅提高阿根廷牛肉进口配额,从2万吨增至8万吨,并称此举将“恢复食品市场的可负担性”。这一突兀转向令美国养牛户措手不及。

“我们感觉被背后捅了一刀,”威斯康星州牧场主考特尼·费格尔愤怒表示,“‘美国优先’的原则都到哪里去了?”全国养牛户牛肉协会更直言,该计划“在一年最关键的销售季制造混乱,却对降低超市价格毫无帮助”。

但令行业雪上加霜的是,特朗普本人频繁在社交媒体上指责牧场主“不肯降价”,声称“消费者才是最重要的”。此类言论直接引发活牛期货市场剧烈震荡,多次触发跌停。

马杜克斯坦言:“三周内每头牛亏损500美元,这都是在他发帖之后发生的。”30多名国会议员联名致信农业部,痛批总统“以牺牲农民利益为代价拯救阿根廷经济”,并警告其“冲动言论正在摧毁牛市稳定”。

特朗普将矛头转向肉类加工四大巨头——泰森、JBS、嘉吉和国民牛肉,下令司法部调查其是否串谋操纵价格。尽管这些公司否认不当行为,并将涨价归因于全球供应紧张,但反垄断诉讼早已暗流涌动。麦当劳此前起诉四大企业合谋限产,JBS今年已支付8350万美元和解。

这位自称“农民捍卫者”的总统,正陷入一场微妙的政治算术。农业部长布鲁克·罗林斯坚称,总统“把人民利益置于捐款人之上”,但许多从业者质疑:这种牺牲本土产业换取短期价格安抚的策略,真能可持续吗?

正如马杜克斯所洞察:“牛肉消费者的数量远远多于牛肉生产商。”在通胀高企的当下,一顿便宜汉堡或许比牧场主的忠诚更能赢得摇摆选民。

这场围绕牛排的话题,早已超越经济范畴。从当年定价过高的 “特朗普牛排”,到如今搅动全球市场的牛肉关税与进口政策,特朗普的牛排故事始终充满矛盾。

而对于普通民众而言,无论是199美元买不起的高端套餐,还是如今12美元一斤的生牛排,最终承受代价的,始终是餐桌前的消费者。

随着中期选举临近,这场牛排政治的闹剧还在继续。牛群重建需要数年,通胀压力挥之不去,牧场主的不满与选民的抱怨交织在一起。

特朗普试图在利益集团与普通民众之间寻找平衡,但从目前的局面来看,这场争论没有赢家:牧场主亏了钱,消费者买不起,而他自己,正逐渐失去曾经坚实的乡村支持基础。