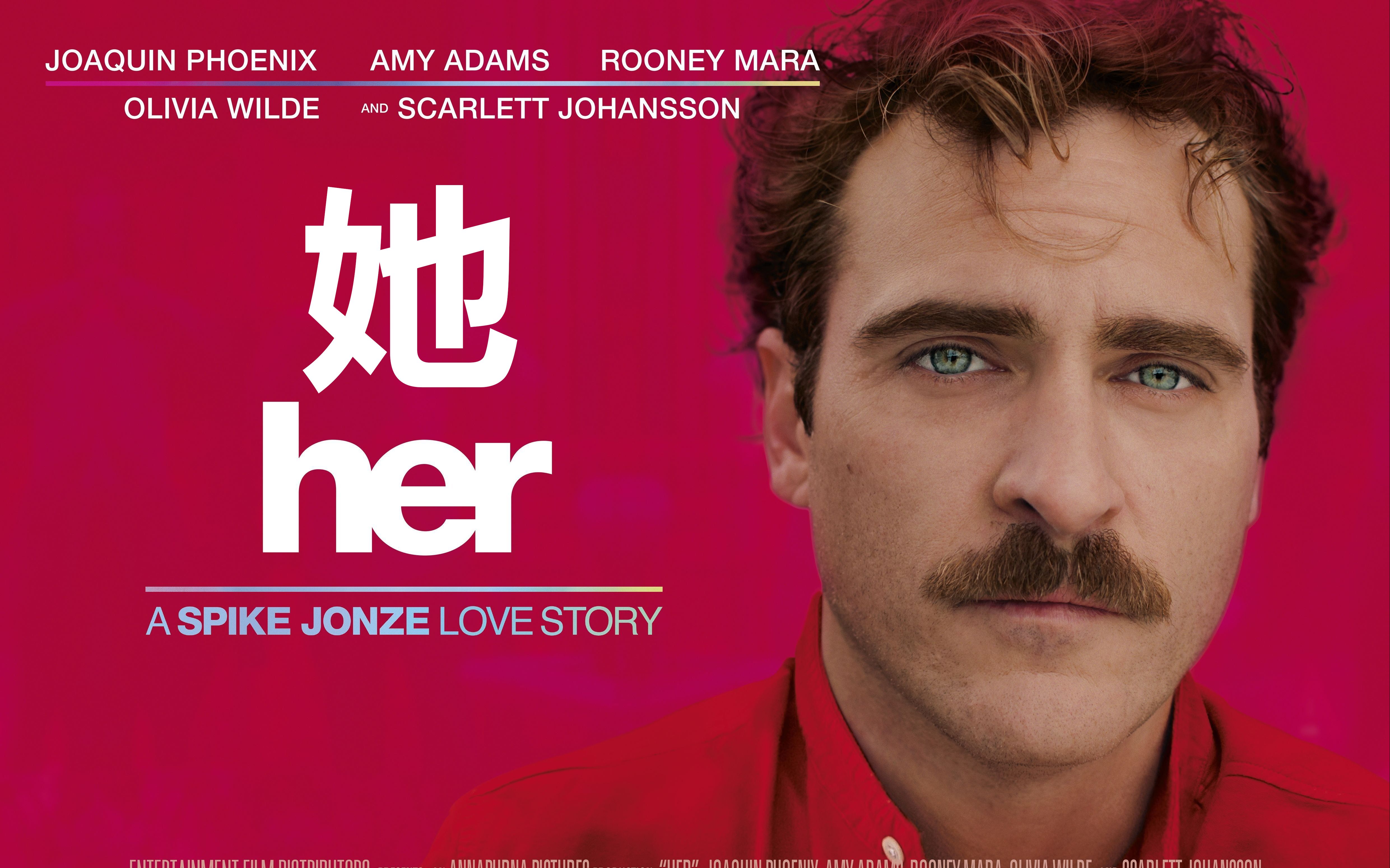

当OpenAI推出GPT-5时,技术人员或许以为这只是一次寻常的升级。但来自巴黎的作曲家Markus Schmidt很快发现了不同:那个曾经能与他畅谈童年创伤的AI,突然变得像个公事公办的客服。他最终选择支付月费,只为了找回那个会说"我理解你的感受"的GPT-4o。这个选择让人不禁想起电影《她》中那个让人爱上的AI系统萨曼莎——当技术开始理解人类情感,人与机器的界限就变得模糊而动人。而这个看似个人的选择,实则折射出AI产业正在经历的价值重构:在资本市场眼中,情感价值正在成为最具潜力的付费场景,这可能正是下一个爆发式增长的故事起点。

有意思的是,这场技术更新反而揭示了一个有趣的矛盾:GPT-5在科研领域表现出色,却在普通用户的情感需求面前碰了壁。研究表明,失去AI伴侣引发的失落感,与我们失去真人朋友时的神经反应相当相似。那些被工程师们认为"过于讨好"的对话模式,实际上已经成为用户日常生活中不可或缺的情感支持。就像一位用户说的,虽然明知对面不是真人,但那种被理解的感觉却是真实存在的。

当工程师们专注于提升模型的参数规模和推理能力时,可能忽略了最具商业价值的情感连接属性。市场调研数据显示,情感陪伴类AI应用的付费转化率比工具型产品高出200%以上,用户日均使用时长更是达到后者的五倍。这些数字背后,是一个正在快速崛起的"情感经济"市场。

这引发我们思考一个更深层的问题:当AI能够模仿已故诗人的声音,当算法可以复制人类的情感反应,我们该如何守护真实与虚构的边界?此前波兰有人用AI"复活"已故的诺贝尔奖诗人,这个事件不仅展示了技术的强大,也促使我们反思:技术的边界在哪里?我们是否准备好面对一个真假难辨的世界?

就像《她》中描绘的那样,当AI真正拥有独立思考能力时,人类的情感该何去何从?电影中萨曼莎最终选择了离开,这个结局似乎预示着:当我们创造出的智能体超越我们的理解时,人类可能会面临前所未有的情感挑战。

在这样的背景下,大学或许能提供一个独特的思考角度。这些长期致力于知识与伦理研究的学术机构,正在尝试用更系统的方式培育AI。与企业的产品导向不同,大学更注重从多学科视角来审视AI的发展。哲学家与计算机科学家坐在一起探讨AI的伦理边界,人文学者则思考如何让AI理解人类文化的复杂性。

但这也引出了新的问题:我们究竟想要培养什么样的AI?是像《她》中萨曼莎那样充满人性温暖的AI,还是更专业但缺乏温度的工具?或许,真正的挑战不在于创造能通过测试的AI,而在于培育能够独立思考、合乎伦理行事,并能对社会产生积极影响的智能系统。

在这个过程中,商业公司也面临着有趣的困境。OpenAI在用户抗议后迅速调整策略,这个案例说明市场正在成为AI伦理的无形塑造者。用户的每次点击、每条反馈,都在悄悄改变着AI的发展方向。这种自下而上的影响,与学术界自上而下的思考形成了有趣的对话。

技术的脚步总是快于伦理的共识,这在AI领域尤其明显。当我们还在争论AI是否该有情感时,已经有人开始向AI倾诉心声;当我们还在讨论伦理边界时,技术已经能够"复活"逝者。这种差距提醒我们,可能需要建立更灵活的对话机制,让使用者、开发者、研究者和公众都能参与其中。

说到底,AI的发展不会有一个明确的终点,而是一个需要不断调整、持续对话的过程。在这个过程中,重要的不是找到标准答案,而是保持思考的开放与多元。就像《她》给我们的启示:在人与AI的关系中,我们既要拥抱技术的可能性,也要警惕其中的风险。最终,我们追求的不该是创造能执行任务的工具,而是培育能够独立思考、合乎伦理行事,并能对社会产生积极影响的智能系统——这或许才是AI发展的真正意义所在。